11076-19-0

中文名称

米酵菌酸

英文名称

BONGKREKIC ACID

CAS

11076-19-0

分子式

C28H38O7

分子量

486.6

MOL 文件

11076-19-0.mol

更新日期

2024/05/31 08:38:27

11076-19-0 结构式

11076-19-0 结构式

基本信息

中文别名

米酵菌酸邦克里奇酸

酵米面黄杆菌毒素

米酵菌酸(-20℃)

英文别名

edioicacidbongkrekicaci

BONGKREKIC ACID

bongkrekic acid solution

(r-(r*,s*(e,z,z,e,e,z,e)))--trimethyl

Bongkrekic Acid Solution (1.0mg/mL in 0.01 M Tris buffer, pH 7.5)

3-carboxymethyl-17-methoxy-6,18,21-trimethyldocosa-2,4,8,12,14,18,20-heptaen

2,4,8,10,14,18,20-docosaheptaenedioicacid,20-(carboxymethyl)-6-methoxy-2,5,17

(2E,4Z,6R,8Z,10E,14E,17S,18Z,20E)-20-Carboxymethyl-6-methoxy-2,5,17-trimethyldocosa-2,4,8,10,14,18,20-heptaenedioic acid

2,4,8,10,14,18,20-Docosaheptaenedioic acid, 20-(carboxymethyl)-6-methoxy-2,5,17-trimethyl-, (2E,4Z,6R,8Z,10E,14E,17S,18E,20Z)-

物理化学性质

熔点50-60°

比旋光度D25 +162.5°

沸点715.1±60.0 °C(Predicted)

密度1.114±0.06 g/cm3(Predicted)

储存条件−20°C

溶解度可溶于DMSO(高达100mg/ml)或水(高达1mg/ml)。

酸度系数(pKa)4.15±0.10(Predicted)

形态冻干固体

稳定性从购买之日起 2 年内保持稳定。 DMSO 或蒸馏水中的溶液可在 -20℃ 下储存长达 3 个月。

常见问题列表

产品特性

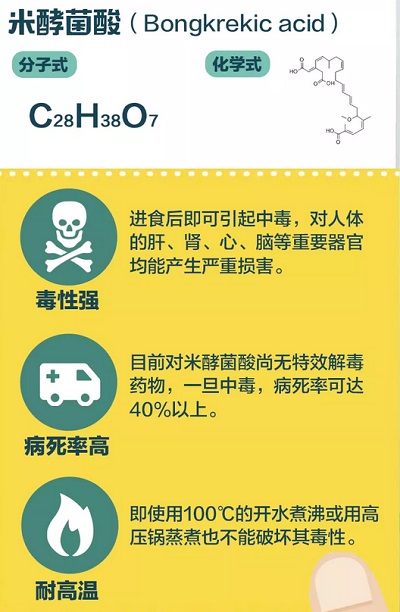

米酵菌酸是由椰毒假单胞菌属酵米面亚种产生的一种可以引起食物中毒的毒素,作为酵米面中毒和银耳中毒的病原菌产生的毒素之一,具有很强的生物活性,是椰毒假单胞菌引起食物中毒和死亡的主要毒性代谢产物。米酵菌酸基本无味,很难察觉,其耐热性极强,即使用100℃的开水煮沸或用高压锅蒸煮也不能破坏其毒性,进食后即可引起中毒。目前对米酵菌酸尚无特效解毒药物,一旦中毒,病死率高达40%一100%。

剧毒的米酵菌酸

污染的食物种类

米酵菌酸是发酵玉米面制品、变质鲜银耳及其它变质淀粉类制品引起中毒的主要原因。常见的食品北方以酵米面制作的臭碴子、酸汤子、格格豆等为主,南方多以酵米面制作的汤圆和以糯米泡制后做成的吊浆粑、河粉等食品为主。毒理作用

米酵菌酸通过抑制线粒体腺嘌呤核苷酸转位酶(ANT)产生毒性作用,而毒黄素则作用于细胞内的电子传递链上,影响呼吸作用的同时还产生大量有毒的过氧化氢分子。线粒体中合成的三磷酸腺苷(ATP)通过ANT交换为胞质二磷酸腺苷(ADP),以向线粒体基质提供连续的ADP供应。腺嘌呤核苷酸转位酶是最丰富的线粒体蛋白之一,占线粒体内膜蛋白的10%。在人类中发现了三种ANT异构体,它们在心脏,骨骼肌,成纤维细胞和肝脏中都有不同程度的分布。它通过成为线粒体通透性过渡孔(MPTP)的线粒体致死孔的一部分,在协调性(凋亡)和不协调性(坏死)细胞死亡中发挥作用。MPTP是一种基于蛋白质的通道,可调节线粒体膜的通透性。米酵菌酸及其实验室合成的衍生物(具有不同的官能团)已成为研究细胞凋亡机制的工具,出现在700多篇文献中。在最早研究米酵菌酸细胞病理生理的研究中,Welling等人结果显示,绵羊心脏组织中的葡萄糖含量和细胞氧摄入量呈剂量依赖性降低,以及乳酸积累和酸中毒。这些发现使他们假设米酵菌酸抑制线粒体酶。后来的研究表明,米酵菌酸是ANT的特异性配体,并通过将ANT冻结为“M”(面向矩阵)构象来抑制转位酶。每1 mg线粒体蛋白仅1μmol 米酵菌酸就足以完全阻断ADP的磷酸化。每1 mg线粒体蛋白在6 mmol ATP下需要约10μmol 米酵菌酸才能完全阻止ATP水解。

毒性

米酵菌酸的毒性跟我们比较了解的黄曲霉毒素(黄曲霉毒素毒性是砒霜的68倍)相比,只能说有过之而无不及,可对人体的肝、肾、心、脑等重要器官均能产生严重损害,大量食用后死亡率高达40%—100%。椰毒伯克霍尔德菌可以产生两种毒素,分别是米酵菌酸(Bongkrek acid)和毒黄素(toxoflavin),两者共同导致了中毒症状,前者的毒性更强。米酵菌酸是一种热稳定的高度不饱和的三羧酸脂肪酸,分子量为486 kDa。

米酵菌酸是一种高度不饱和脂肪酸,关于米酵菌酸对人的毒代动力学和致死剂量的信息并不多。一种来源表明1–1.5 mg对人类可能致命,另一种来源表明口服LD50为3.16 mg / kg。对小鼠的研究表明口服LD50为0.68–6.84 mg / kg,静脉注射LD50为1.41 mg / kg。在大鼠中进行的另一项研究表明,口服2 mg / 100 g会在2-5小时内导致死亡。在同一研究中,大鼠最初存活1 mg / 100 g,但48小时后重复给药可导致死亡。米酵菌酸是高度不饱和脂肪酸且高度脂溶性,因此可能具有较大的分布体积,但米酵菌酸的吸收曲线和分布体积尚不清楚。

生物活性

Bongkrekic acid 是一种由假单胞菌分泌的线粒体毒素 (mitochondrial toxin)。Bongkrekic acid 是线粒体腺嘌呤核苷酸 (ADP/ATP) 转位酶 (ANT) 的特异性配体而不是电子传递链的。Bongkrekic acid 必须通过线粒体内膜产生抑制 ADP/ATP 转运的作用。体外研究

Bongkrekic acid (0-50 μM; 48 hours) stimulated formazan formation in MDA-MB-231, MCF-7 and LTED cells with EC 50 of 34.14 μM, >50 μM and 2.58 μM, respectively.Bongkrekic acid (0.1-25 μM; 48 hours) decreases the living cell numbers in LTED cells and parent MCF-7 cells in a dose-dependent manner.