在全球倡导可持续发展的大背景下,开发绿色、环保且高效的材料制备技术已成为科研与工业领域的关键追求。微纳米纤维素,作为一种源自天然纤维素的新型材料,凭借其卓越的性能和可持续特性,在众多领域展现出巨大的应用潜力。其绿色制备技术的研究与发展,不仅契合环保理念,更为材料科学的创新发展注入新活力。

微纳米纤维素:特性与应用潜力

微纳米纤维素是从植物、细菌、藻类等天然纤维素资源中提取得到的纳米级纤维素材料,主要包括纤维素纳米晶体(CNC)、微纤化纤维素(MFC)和细菌纳米纤维素(BNC)。它具有一系列优异特性:

- 高强度与高模量:微纳米纤维素的强度和模量极高,例如其重量仅为不锈钢的 1/5,强度却可达不锈钢的 5 倍以上 ,使其成为理想的增强材料,可显著提升复合材料的力学性能。

- 高比表面积:拥有较大的比表面积,能提供更多的反应位点,增强与其他物质的相互作用,在吸附、催化等领域具有独特优势。

- 生物相容性与可降解性:来源于天然生物质,具有良好的生物相容性,可在自然环境中降解,不会造成环境污染,符合绿色环保和可持续发展的要求,在生物医学、食品包装等对安全性和环保性要求高的领域应用前景广阔 。

- 可再生资源:其原料来源广泛,如木材、棉花、竹子、农作物秸秆等,这些都是可再生资源,为其大规模制备提供了坚实的物质基础。

基于这些特性,微纳米纤维素在食品包装领域,可制造高强度、阻隔性好且可降解的包装材料,延长食品保质期并减少塑料包装污染;在生物制药中,用于药物载体、组织工程支架等;在化妆品行业,作为增稠剂、稳定剂提升产品品质;在新能源领域,可应用于电池电极材料和超级电容器,提高能源存储与转换效率 ;在涂料涂层及航空航天等领域也发挥着重要作用,为各行业的技术升级和可持续发展提供有力支持。

绿色制备方法:从传统到创新

化学法

化学法制备微纳米纤维素较为常见的是酸水解过程。通过使用强酸,如浓硫酸、盐酸等处理纤维素原料,利用酸的强氧化性和腐蚀性,优先去除纤维素中的非晶区部分。由于纤维素的晶区结构相对稳定,不易被酸破坏,经过一段时间的反应后,非晶区被溶解,从而保留高结晶度的部分形成纳米纤维素。

- 优势:该方法工艺相对成熟,在大规模工业化生产方面具有一定经验基础,能够较为稳定地控制反应过程,可有效将纤维尺寸降低至纳米级别,产品质量相对稳定,适合对纳米纤维素尺寸均一性要求较高的应用场景。

- 挑战:强酸的使用存在诸多弊端。一方面,强酸具有强腐蚀性,对生产设备的耐腐蚀性要求极高,增加了设备成本和维护难度;另一方面,反应结束后,剩余的强酸需要进行中和、回收和处理,否则会对环境造成严重污染。此外,酸水解过程中可能会导致纤维素部分降解,影响产品的性能和收率 。

物理机械法

物理机械法主要借助高压均质机、球磨机、微射流、超声波等设备对纤维素进行处理。以高压均质机为例,将含有纤维素的浆料通过高压作用,使其在狭小的间隙中高速喷出,受到强烈的剪切、碰撞和空化作用,从而将纤维素纤维分解成更小的颗粒或纤维状结构。球磨机则是通过研磨介质(如钢球、陶瓷球等)在高速旋转的筒体中对纤维素原料进行冲击、研磨和剪切,使其逐渐细化。

- 优势:该方法不依赖大量化学品,从源头上减少了化学试剂对环境的潜在危害,属于较为绿色环保的制备方式。同时,由于不引入化学物质,制备得到的微纳米纤维素产物纯度较高,更适用于对纯度要求苛刻的应用领域,如生物医学领域。

- 不足:物理机械法通常需要消耗大量的能量来实现纤维素的细化。例如高压均质机需要较高的压力,球磨机长时间的高速运转等,这导致制备成本相对较高,在一定程度上限制了其大规模应用。此外,该方法在控制纳米纤维素的尺寸和形貌方面相对较难,产品的尺寸分布可能较宽 。

生物酶法

生物酶法是利用特定的纤维素酶或其他微生物酶来降解纤维素链。纤维素酶能够特异性地识别纤维素分子中的 β-1,4 - 糖苷键,并将其水解断裂,从而逐步将纤维素大分子降解为微纳米级别的纤维素。不同来源和种类的纤维素酶,其作用机制和降解效果有所差异。

- 特点:该方法反应条件温和,一般在接近常温、常压和中性 pH 值的环境下进行,这大大降低了对设备的要求,减少了能源消耗和设备成本。同时,酶具有高度的选择性,能够精准地作用于纤维素的特定部位,在有效降解纤维素的同时,最大程度保留纤维素的原有结构和性能,制备得到的微纳米纤维素产品质量较高,环境友好性突出。

- 局限:生物酶的生产成本较高,且酶的活性容易受到温度、pH 值、抑制剂等多种因素的影响,导致反应条件较为敏感,需要严格控制反应环境。此外,生物酶法的反应周期通常较长,生产效率相对较低,不利于大规模快速生产 。

联合制备法

为了克服单一制备方法的局限性,研究人员开发了联合制备法,即将两种或多种方法结合使用。常见的如先采用化学预处理方法,利用化学试剂削弱纤维素的结构,打破部分纤维素分子间的氢键和木质素、半纤维素与纤维素之间的连接,降低纤维素的聚合度和结晶度,使后续的机械处理更加容易进行;然后再辅以机械手段,如高压均质、球磨等进一步细化纤维素,得到目标尺寸的微纳米纤维素。这种联合方式能够充分发挥各方法的优势,显著提高产率并优化产品质量。例如,先通过化学预处理减少机械处理所需的能量,又能利用机械处理进一步精确控制微纳米纤维素的尺寸和形貌,使最终产品在性能和成本上达到更好的平衡 。

制备过程关键要素:原料选择与产品表征

原料选择的绿色考量

在微纳米纤维素绿色制备过程中,原料的选择至关重要。理想的原料应具备可再生、来源广泛、成本低且易于处理等特点。常见的原料包括棉花纤维、木材纤维(如针叶浆、阔叶浆)、草本纤维(如竹浆、麦草浆)、农作物废弃物(如玉米芯、植物秸秆)以及废纸浆等。以农作物废弃物为例,它们来源丰富,价格低廉,且作为农业生产的副产物,若能合理利用制备微纳米纤维素,不仅能实现资源的有效回收利用,减少废弃物对环境的压力,还能降低制备成本,具有显著的经济和环境效益。同时,选择合适的原料还需考虑其纤维素含量、木质素和半纤维素的组成及含量等因素,因为这些会影响后续的制备工艺和产品性能 。

产品表征技术

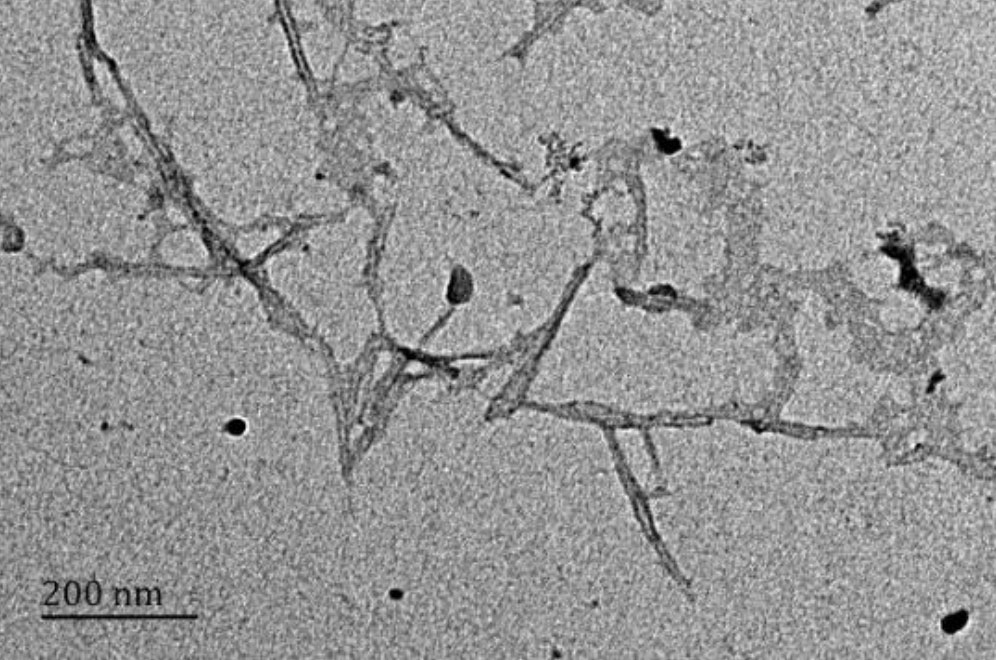

为了准确了解制备得到的微纳米纤维素的性能和结构,需要借助一系列先进的表征技术。扫描电镜(SEM)可以直观地观察微纳米纤维素的表面形貌、尺寸大小和分布情况,从微观角度展示其形态特征;透射电镜(TEM)则能够深入分析微纳米纤维素的内部结构,如晶体结构、纤维的排列方式等,对于研究其微观结构与性能的关系具有重要意义;X 射线衍射(XRD)可用于测定微纳米纤维素的结晶度,了解其晶体结构的完整性和有序程度,这对于评估产品质量和性能至关重要;此外,红外光谱(FT-IR)可用于分析微纳米纤维素表面的官能团,确定其化学组成和结构变化 。通过综合运用这些表征技术,能够全面、准确地对微纳米纤维素产品进行评价,为制备工艺的优化和产品的应用提供坚实的数据支持。

前景展望:迈向更广阔的应用与发展

随着环保意识的不断增强和可持续发展理念的深入人心,微纳米纤维素绿色制备技术将迎来更为广阔的发展空间。一方面,现有制备技术将持续优化和改进。例如,在化学法中,开发更加温和、高效且环保的化学试剂和反应体系,降低对设备的腐蚀和环境的污染;物理机械法中,通过改进设备设计和工艺参数,提高能源利用效率,降低能耗和成本;生物酶法中,致力于筛选和培育高活性、低成本的纤维素酶生产菌株,以及优化酶的固定化技术,提高酶的稳定性和重复利用率,缩短反应周期,提高生产效率 。

另一方面,微纳米纤维素在新领域的应用探索将不断深入。在智能材料领域,利用其独特的物理化学性质,开发具有响应性的智能材料,如对温度、pH 值、电场、磁场等外界刺激具有响应变化的材料,用于传感器、药物控释等领域;在建筑材料领域,将微纳米纤维素应用于高性能混凝土、保温材料等,提升建筑材料的性能和可持续性;在能源存储与转换领域,进一步研究其在新型电池、超级电容器等方面的应用,为解决能源问题提供新的材料选择 。通过不断拓展应用领域,微纳米纤维素有望在更多行业发挥关键作用,推动产业升级和可持续发展,成为支撑未来绿色经济发展的重要基础材料之一。