背景及概述

右旋酮洛芬为非甾体抗炎药,是在布洛芬的基础上添加酮基,解决传统非甾体用药的不良反应,具有解热、镇痛、抗炎等作用。右旋酮洛芬给药剂量可根据疼痛的类型、程度和时间长短而不同。通常每次一片(25mg),日服三次,或遵医嘱。一般宜饭后服或与食物同服。每日最大剂量不超过100mg(4片)。

图1 右旋酮洛芬的性状图

制备

通过对酮洛芬的手性提取技术,只取酮洛芬中有效的右旋体,去除带来不良反应的左旋体,使抗炎镇痛效应相当于两倍剂量的酮洛芬,同时也减轻了酮洛芬对胃肠道粘膜的局部刺激。目前,用于右旋酮洛芬的生产方法有:非对映异构体结晶、动力学拆分、不对称合成、色谱层析分离及选择性结晶[1]。

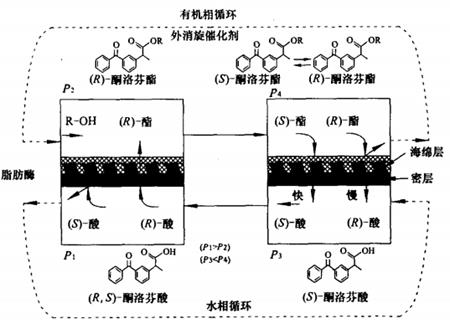

图2 右旋酮洛芬的生产工艺示意图

动力学拆分

目前,动力学拆分法在生产具有光学活性的精细化学制品和药物方面,仍是最常用的方法,尤其用在右旋酮洛芬的生产中。具有光学活性的右旋酮洛芬的制备可用酶拆分法实现。酶催化反应是单一对映体合成方法中的首选途径,因酶在室温下有较高的活性。酶催化法工艺避免了副产物的生成,减少了分离中出现的问题。酶催化法与化学催化法相比,具有条件温和、反应速率高、立体选择性好的特点。目前,生产具有光学活性的纯对映体酮洛芬一般用2种动力学拆分方法,即对映选择性酯化作用和对映选择性水解作用。

不对称合成

不对称合成是使用一种手性添加剂将前手性底物对映选择地转换成具有光学活性的产物的不对称反应。有效的不对称合成需要控制区域选择性和立体选择性,区域选择性和立体选择性的控制不当将影响产率。不对称合成的缺点是反应步骤多、操作复杂、成本高、副产物多。再者,下游工艺反应生成的中间产物的分离与纯化需要大量的溶剂,而这些溶剂大都是一些传统的化学催化剂,且剧毒,易着火,不利于环保。

参考文献

[1]刘均洪,曹雪莲.右旋酮洛芬的生产工艺进展.[J]《化学工业与工程技术》.2006年第4期22-25,共4页.